我是無毒農的逸峰,最近又爆出蘇丹紅事件。

台灣幾乎每一年都會遇到蘇丹紅污染,而且每一次受波及的,往往是知名大品牌。

這些品牌並不是故意使用問題原料,而是上游原物料本身就已經被污染,導致下游品牌商品跟著被牽連,確實蠻無奈的。

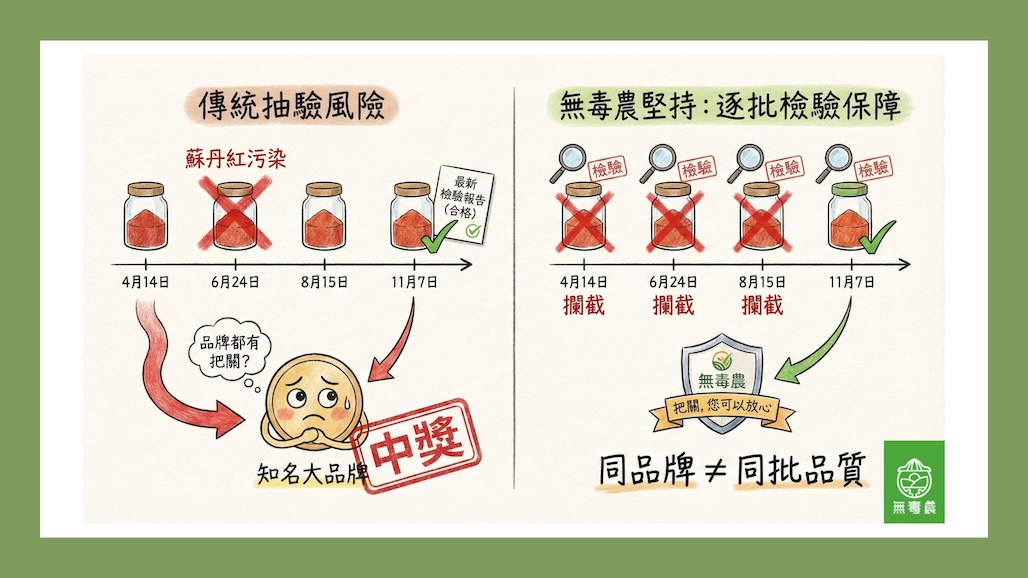

你可能會問:品牌不是都有把關嗎?

有的,而且他們也都能提出「最新」的檢驗報告,但為什麼還是中獎?

這次事件中,有品牌的原料供應商提供的檢驗日期是 11 月 7 日,時間非常新。

但食藥署公布有問題的批號,卻分別是 4 月 14 日、6 月 24 日、8 月 15 日。

也就是說,這些原料可能是「兩個月一批」,十一月的那批是最新、也是合格的,但前面三批卻都有問題。

這種狀況其實不只發生在加工品,在農業領域也很常見。

甚至有「A 貨送驗、B 貨出貨」的傳聞。是真是假我們無從判斷,但就像我們在檢驗百香果時,同一位農民、同一個品種、同一塊地,不同批次的檢驗結果仍可能差異巨大。

那要怎麼解決?

這就是無毒農一直強調的:

『 #逐批檢驗的重要。』

就算來源、品項、農民都一樣,每一批還是必須重新檢查。

因為在食品供應鏈中,「同品牌」不等於「同批品質」。

唯有把每一批都當成第一次看待,確實完成逐批檢驗,才能把食安風險降到最低。

這是我們選擇的路,也是無毒農最核心的堅持。

無毒農把關,您可以放心。

加入會員 |

加入會員 |